Сельское хозяйство

Особенности типоразмеров осушительных каналов и технологические возможности каналоочистителя с ковшом на жесткой направляющей

Лента новостей

RDS получил разрешение на строительство второй фазы индустриального парка «Северные Врата»

Лидеры современной моды: награждение лауреатов «Международной индустрии моды 2025»

«Время не вечно»: состоялась премьера саундтрека к новогодней комедии «Тик-Так»

Как пережить «Чёрную пятницу», сократить убытки и выйти на прибыль?

В Москве состоялся крупнейший форум об инвестициях Private Money 2025

Введение. В последние годы в различных журналах и изданиях опубликовано много статей, посвященных результатам исследований формирования разных типов и типоразмеров мелиоративных (в частности осушительных) каналов. Также рассмотрены способы и методы восстановления, эксплуатации и ремонта каналов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Во многих работах раскрыты существующие проблемы в данной области и довольно глубоко изучены и обоснованы способы ремонта каналов мелиоративных систем с помощью машин с пассивными и активными видами рабочих органов [10, 11,12, 13, 14, 15]. В публикациях [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] основное внимание уделено оценке эффективности затрат на эксплуатацию мелиоративных объектов, совершенствованию системы технической эксплуатации при импортозамещении мелиоративных машин, противопожарным мероприятиям на торфяниках и ресурсосберегающим водопропускным сооружениям для оросительных каналов. В работах [23, 24, 25, 26, 27] речь, преимущественно, идет об оросительных, или в целом о мелиоративных каналах. Однако, публикаций с результатами исследований процесса очистки дна осушительных каналов, с рабочим органом — ковшом, движущимся по жестким направляющим вдоль оси канала, который довольно эффективно и качественно очищает дно и прилежащие ко дну части откосов с соблюдением требуемого осевого уклона, практически отсутствуют, за исключением работ [31, 32, 33].

Исправное состояние мелиоративной системы характеризуется следующими признаками:

— глубина каналов соответствует техническому проекту и обеспечивает расчетные нормы водопропуска в сроки, определяемые агротехническими требованиями;

— русла каналов и отверстия водопропускных сооружений, дрены и смотровые колодцы свободны от растительности, наносов и посторонних предметов, препятствующих течению воды; откосы и бермы спланированы, облицованы, задернованы или засеяны травой; участки каналов в слабых, легкоразмываемых грунтах закреплены по проекту; отметки дна, отверстий водопропускных сооружений соответствуют проектным;

— отвалы грунта, образующиеся при ремонте и очистке проводящей и регулирующей сети, разровнены либо оформлены в виде вала (дамбы), а на нагорных и ловчих каналах отсыпаны на низовую сторону;

— русла крупных каналов в местах впадения в них каналов низшего порядка и дрен закреплены и не размываются;

все гидротехнические и другие сетевые сооружения, знаки эксплуатационной обстановки и ограждения находятся в полной технической сохранности; необходимые надписи заметны и разборчивы;

— ограждающие каналы и защитные дамбы обеспечивают своевременный перехват и отвод поступающих избыточных поверхностных и грунтовых вод;

— дорожная сеть обеспечивает проезд к объектам гидромелиоративной сети в любое время года, бесперебойное движение ремонтно-эксплуатационных машин заданного веса, движение транспортных средств с расчетной скоростью, установленной для данной категории дороги.

В связи с тем, что мелиоративные системы имеют различное назначение (оросительные и осушительные) следует рассматривать отдельно каналоочистители как для оросительных каналов, так и для осушительных. Объем наносов в оросительных каналах значительно больше, чем в осушительных. Это объясняется и большей глубиной оросительных каналов.

Материалы и методы. Наиболее разнотипными с позиции обслуживания гидромелиоративных сооружений в процессе их эксплуатации являются каналы [28]. Типоразмеры наиболее часто встречающихся каналов осушительной сети приведены в таблице 1. Оросительные и коллекторно-дренажные каналы классифицируют отдельно (табл. 2 и 3).

Существуют следующие виды технической эксплуатации гидромелиоративных систем:

— технический надзор;

— технический уход;

— ремонт: текущий, капитальный и аварийный.

Таблица 1. Классификация осушительных каналов по типоразмерам и их техническая характеристика

|

Каналы |

Типоразмер каналов |

Параметры каналов |

|||

|

глубина, м

|

ширина по дну, м |

крутизна откосов

|

ширина откосов, м |

||

|

Мелкая регулирующая сеть, придорожные, нагорные каналы |

I |

До 1,0

|

0,2…0,4

|

1:1; 1:1,5

|

1,8

|

|

Проводящая сеть каналов, ловчие каналы, глубокие осушители на торфяниках |

II III |

1,0…2,0 2,0…3,0

|

0,4…12 1,2…2,0

|

1:1; 1:1,75 1:1; 1:2

|

4,0 6,7

|

|

Водоприемники и крупные магистральные каналы |

IV |

Более 3

|

Более 2

|

1:1

|

Более 7

|

Таблица 2. Классификация оросительных каналов (по САНИИРИ)

|

Типоразмер каналов |

Параметры каналов |

||

|

ширина по дну, м |

глубина, м |

коэффициент заложения откосов |

|

|

I II III IV V |

До 0,6 0,6…1,2 1,2…3,0 3,0…5,0 Более 5,0 |

0,5…1,0 0,8…1,5 1,0…2,5 2,0…4,0 Более 4,0 |

1 1,0…1,5 1,5…2,0 1,5…2.5 2…4 |

Таблица 3. Классификация каналов коллекторно-дренажной сети

|

Каналы |

Типоразмер каналов |

Параметры каналов |

||

|

ширина по дну, м |

глубина, м |

Коэффициент заложения откосов |

||

|

Дрена |

I |

0,6…1,2 |

2,5…3,5 |

1,5 |

|

Коллектор |

II |

1,2…3,0 |

3,5…5,0 |

1,5…2,0 |

|

Коллектор старшего порядка |

III |

Более 3,0 |

Более 5,0 |

2,0 и более |

Четкого разграничения по типоразмерам каналов на малые и крупные нет. Однако по признакам, различаемым в технологии производства земляных работ при очистке каналов, сделано условное разграничение, в соответствии с которым каналы глубиной и шириной по дну менее 3 м отнесены к малым типоразмерам (I…III). При очистке таких каналов наносы удаляют каким-либо рабочим органом (рабочим оборудованием) базовых машин (экскаваторы, каналоочистители) при их перемещении вдоль канала. Способы рабочих перемещений базовых машин выбираются в зависимости от толщины слоя наносов, ширины и глубины канала, приканальной обстановки и параметров рабочих органов. С однопроходным рабочим перемещением базовой машины канал очищают тогда, когда с одной ее позиции рабочий орган способен воздействовать на слой наносов по всему поперечному сечению. Когда с одной позиции базовой машины ее рабочий орган способен воздействовать только на часть поперечного сечения слоя наносов в канале, его чистят в два и более проходов базовой машины. При наличии воды над наносами глубина ее слоя должна быть в определенных пределах, превышение которой приведет к снижению эффективности производства работ по очистке каналов [28, 29, 30, 32].

Все технологические схемы очистки имеют следующие общие работы:

подготовительные – разравнивание кавальеров, оставшихся от предыдущей очистки канала; очистка берм и откосов канала от древесно-кустарниковой и высокой травянистой растительности; удаление из канала и с берм посторонних предметов (камни, бытовые отходы); обозначение видимыми знаками мест элементов мелиоративных сооружений чтобы не допустить их повреждения в процессе очистки;

основные – подведение на транспортных скоростях базовой машины к каналу и установление ее в рабочее положение; установление в рабочее положение рабочего органа и введение его в забой (соприкосновение со слоем наносов); начало рабочего перемещения базовой машины вдоль канала; выемка наносов по заданному профилю с одновременным транспортом их из забоя и укладкой в кавальеры на берму канала; разравнивание кавальеров.

При возникновении интервалов во времени между очисткой канала и разравниванием вынутого грунта в кавальерах необходимо устраивать разрывы в кавальерах через 8…10 м для стока поверхностных вод.

Дно канала после очистки должно быть равномерным по ширине, прямолинейным, с плавным радиусом закругления на поворотах канала. Выемка должна симметрично вписываться в поперечный профиль канала и сопрягаться с существующими откосами. Не допускаются существенные недоборы грунта наносов, ступенчатость выемок при нескольких проходах базовой машины, обратное попадание наносов в канал в процессе их транспортирования из забоя на берму канала [33].

При очистке каналов с применением в качестве базовых машин строительных экскаваторов следует иметь в виду, что разрабатываемые наносы имеют меньшую плотность и прочность и одновременно большую влажность и липкость, чем грунты естественного залегания с ненарушенной структурой, преимущественно встречающиеся в строительстве. Удельное сопротивление копанию наносов в несколько раз меньше, чем грунтов естественного залегания, поэтому рекомендуется применять уширенные ковши увеличенной вместимости с уменьшенным радиусом копания и отверстиями в днище и боковых стенках. При этом необходимо соблюдать условие, диктуемое устойчивостью базовой машины: масса очистного ковша, заполненного наносами, не должна превышать массы строительного ковша, наполненного грунтом.

Уширенные ковши обратной лопаты существенно повышают производительность очистки каналов с малыми удельными объемами работ, уменьшенный радиус резания позволяет очищать каналы с меньшей шириной по дну, отверстия в днище и стенках ковша увеличивают производительность при работе из-под воды, уменьшают залипание ковша. Во время захвата и наполнения широкого ковша обратной лопаты особенно внимательно надо следить за тем, чтобы он располагался в забое параллельно оси канала, небольшие неточности приводят к неравномерной выемке и соответственно низкому качеству очистных работ.

Результаты и обсуждение. Специфика и разнообразие условий производства ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративной сети потребовали создания специализированной группы машин – каналоочистителей. Они позволяют с помощью комплекта сменных рабочих органов механизировать широкий круг работ: очистку дна каналов, скашивание и планировку откосов, земляные, погрузочно-разгрузочные работы и др.

По сравнению с одноковшовыми экскаваторами каналоочистители более универсальны (на них можно использовать рабочие органы как цикличного, так и непрерывного действия), имеют лучшие параметры рабочего оборудования, более приспособлены к условиям выполнения ремонтно-эксплуатационных работ, обеспечивают высокие технико-экономические показатели.

Для очистки каналов, как с укрепленным руслом, так и без укреплений применим и каналоочиститель РР-303, представляющий собой навесное оборудование к трактору ДТ-75Б, состоящее из двух стрел с выдвижными секциями и закрепленной между направляющей балки со сменным ковшом и регулируемыми по высоте концевыми опорами. Техническая характеристика каналоочистителя представлена в таблице 4.

Таблица 4. Техническая характеристика каналоочистителя РР-303

|

Показатели |

Значение |

|

Длина хода ковша вдоль очищаемого русла, м |

5,5 |

|

Продолжительность цикла, с |

45…55 |

|

В том числе продолжительность операции набора грунта, с |

12 |

|

Техническая производительность (м3/ч) с ковшом шириной, м 0,4 0,6 0,8 |

10 20 28 |

|

Наибольшая глубина очищаемых каналов, м |

3,0 |

|

Масса навесного оборудования, включая противовес, кг |

2900 |

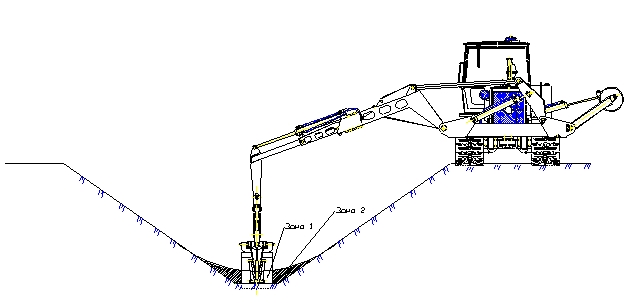

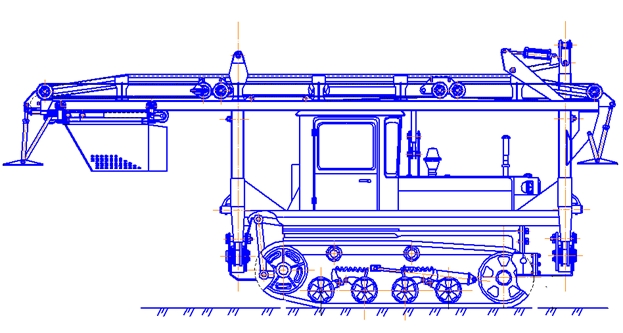

На рисунках 1 и 2 представлен каналоочиститель РР-303 в рабочем и транспортном положении. Рабочий орган каналоочистителя – ковш, перемещается по жестким направляющим вдоль оси канала.

Рис. 1. Каналоочиститель РР-303

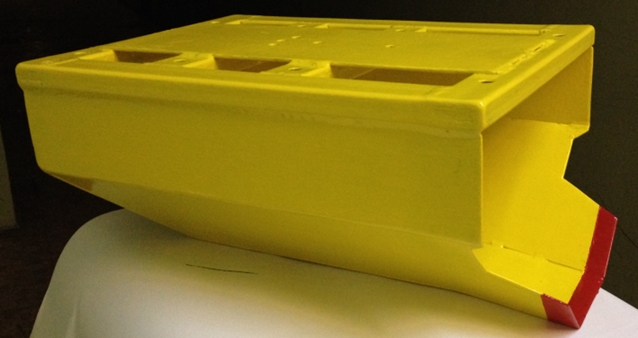

Очистку дна канала с закрепленным дном можно проводить с ковшом прямоугольного профиля [15, 16, 17]. На рисунке 3 представлен очищенный осушительный канал с закрепленным дном. Для каналов с незакрепленным дном (рис. 4) целесообразно применять ковш трапецеидального профиля (рис. 5).

Рис.2. Каналоочиститель РР-303

Рис. 3. Очищенный канал с закрепленным дном

Рис.4. Очистка канала с незакрепленным дном одноковшовыми экскаваторами

Рис.5. Модель ковша каналоочистеля РР-303 с трапецеидальным профилем

При очевидных достоинствах этого каналоочистителя существуют и некоторые недостатки. Машина в большей степени применяется для очистки дна канала, но этого недостаточно для восстановления конструктивных параметров канала. Из рисунка 1 видно, что в процессе очистки дна канала базовым ковшом прямоугольного сечения в его поперечном сечении возникают две зоны. Наносы в первой зоне поступают в ковш каналоочистителя, а часть наносов, приходящаяся на вторую зону — ковш не в состоянии удалить [31, 32].

При таком состоянии дел ковш в какой-то мере подрезает наносы на прилежащих ко дну откосах. Более того наносы второй зоны через определенный промежуток времени могут оказаться на дне канала, что приводит к необходимости повторной очистки. Для предотвращения этого явления, после проведенных экспериментальных исследований, принято решение о создании рабочего органа-ковша новой конфигурации, позволяющего охватить наносы не только со дна канала, но также и с прилегающих ко дну частей откосов. Предлагаемый ковш (рис. 5) имеет поперечное сечение в виде трапеции.

Выводы:

Каналоочистители с ковшом на жесткой направляющей обладают следующими технологическими достоинствами:

— возможна работа на любых грунтах-торфяниках и минеральных, в том числе с каменистыми включениями и погребенной древесиной;

— способность работы при зарастании канала растительностью, а также на каналах как с водой, так и без воды;

— выгрузка грунта производится на берму канала (на полосу движения базовой машины) без попадания его на посевы;

— осуществляется качественная планировка дна канала независимо от состояния бермы и положения на ней базовой машины;

— работа может производиться и в налипающих грунтах, поскольку разгрузка ковша осуществляется принудительно;

— наличие сменных ковшей различных конструкций позволяет с наибольшей эффективностью очищать каналы с различной шириной по дну.

— применение новых ковшей с трапецеидальным сечением позволит очищать не только дно, но и прилегающие к нему части откосов.